Maria Theresia und ihr Denkmal

Was Steine erzählen

Wen auswählen?

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts lässt Kaiser Franz Joseph I. Wien zu einer imperialen Stadt ausbauen: die alten Stadtmauern werden beseitigt, ein Prachtboulevard soll das Zentrum Wiens umschließen, die Ringstraße entsteht.

Da braucht es neben wichtigen öffentlichen Bauten wie Oper, Parlament, Universität, Museen auch repräsentative Denkmäler.

Für die zwei wichtigsten Feldherren der Monarchie, Erzherzog Karl und Prinz Eugen, waren die Denkmäler am Heldenplatz vor der Hofburg bereits 1860 und 1865 enthüllt worden. Der Platz zwischen dem Naturhistorischen und dem Kunsthistorischen Museum, beide noch im Entstehen begriffen, ist frei; er sollte mit dem Heldenplatz ein Kaiserforum bilden, diese Pläne wurden später nicht umgesetzt.

Jedenfalls soll dieser freie Platz zwischen den Museen einer Person gewidmet werden, die die Bedeutung und Größe des Kaisertums Österreich, Österreich-Ungarns und des Hauses Habsburg-Lothringen unterstreicht und die zugleich einen anerkannten Platz im Herzen des Volkes, vor allem der Wienerinnen und Wiener, einnimmt.

Franz Joseph muss nicht lange überlegen. Maria Theresia, die historische Landesmutter, wird hier ein Denkmal erhalten. Eine Randnotiz für an Verwandtschaftsfragen Interessierte: Sie ist die Großmutter von Kaiser Franz II./I., seinerseits Großvater von Franz Joseph I., also die Ururgroßmutter von Letzterem. Caspar von Zumbusch erschafft in mehr als 10 Jahren (von 1874 bis 1887) das größte Denkmal für ein Mitglied der Familie Habsburg. Es wird am Geburtstag von Maria Theresia, am 13. Mai 1888, noch vor der Eröffnung der beiden Museen links und rechts des Denkmals, feierlich enthüllt.

Geschichtlicher Hintergrund

Es waren schwierige Zeiten für den jungen Kaiser Franz Joseph in den ersten Jahren und noch im ersten Drittel seiner Regentschaft.

Sein Großvater Franz, als Franz II. letzter Kaiser des – realpolitisch nicht mehr bedeutsamen – Heiligen Römischen Reichs, hatte 1804 das „Kaiserthum Oesterreich“, eine Erbmonarchie des Hauses Habsburg-Lothringen, gegründet. Als Franz I., erster Kaiser von Österreich, konnte er dem sich selbst zum Kaiser der Franzosen erhöhten Napoleon, der eventuell sogar selbst ein Auge auf die Reichskrone werfen würde, auf Augenhöhe gegenübertreten.

Das Kaisertum Österreich war zwar nach dem Wiener Kongress gefestigt. Aber mit der Revolution 1848 kam die Forderung nach mehr bürgerlichen Freiheiten, zugleich erstarkten die nationalen Tendenzen in der Vielvölkermonarchie des Kaisertums Österreich. Die aufständischen Kräfte, besonders aktiv in Ungarn, konnten nur durch massiven Militäreinsatz in die Schranken gewiesen werden.

Der absolutistisch regierende Kaiser Franz Joseph musste in der Folge vor allem außenpolitisch Rückschläge in Kauf nehmen. In Italien gingen zunächst die Lombardei und dann Venetien verloren, besonders schmerzlich war 1866 der verlorene Krieg gegen Preußen, der nach Auflösung des Deutschen Bundes zur kleindeutschen Lösung, der nationalen Einigung Deutschlands ohne Österreich, führte. Die Forderungen Ungarns nach weitergehenden Rechten wiederum mündeten 1867 in den Ausgleich, das Kaisertum Österreich wurde zur Doppelmonarchie Österreich-Ungarn.

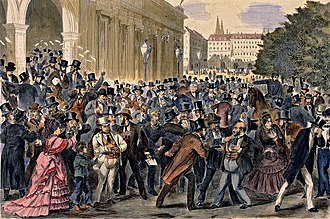

Dann kam auch noch während der kurz zuvor eröffneten Weltausstellung in Wien 1873 der Börsenkrach mit dem Zusammenbruch des Wiener Aktienmarktes hinzu. Die Lichtgestalt Maria Theresia sollte beitragen, das solcherart stark in Mitleidenschaft gezogene kaiserliche Ansehen zu stärken.

Das Denkmal

Caspar von Zumbusch als Bildhauer assistiert von seinem Schüler Anton Brenek, Carl von Hasenauer als Monumentarchitekt und der Direktor das Haus-, Hof- und Staatsarchivs Alfred von Arneth sparten nicht mit Superlativen bei der Konzeption und Errichtung des Denkmals.

Es ist nicht nur ein Denkmal für Maria Theresia, sondern auch ein Denkmal für die Generäle, Staatsmänner, Berater, Künstler und Wissenschaftler ihrer Zeit. Die Figuren versinnbildlichen die Säulen der Herrschaft Maria Theresias.

Das größte Habsburgerdenkmal wiegt 44 Tonnen, die Sitzfigur von Maria Theresia alleine immer noch über 11 Tonnen. Die Höhe des Denkmals beträgt knapp unter 20 m, sodass Maria Theresia bequem in die oberen Geschosse sowohl des Kunsthistorischen als auch des Naturhistorischen Museums hineinblicken könnte, wenn sie zur Seite blickte. Aber selbstredend blickt sie geradeaus nach vorne in Richtung Hofburg, dem damaligen Machtzentrum, und dreht den kaiserlichen Hofstallungen, jetzt dem MuseumsQuartier, den Rücken zu.

Die Gesamtfläche des Denkmals samt Sockel erstreckt sich über 600 m2, würde demnach jeden Garten, wenn schon nicht ausfüllen, dann doch erheblich verkleinern.

Damals gehörte es zum guten Ton, Material aus möglichst vielen Teilen des Reiches zu verwenden, so auch hier:

Den Grund bildet ein Plateau mit Kettenständern aus Mauthausener Granit aus Enghagen, Oberösterreich. Das anschließende Podest mit drei gewellten Stufen mit dem weiteren Podest samt Sockel wurde aus wunderschönem braunen Hornblende-Granit nahe Pilsen aus Böhmen gefertigt und besticht durch seinen warmen Farbton und seine glatte, glänzende Oberfläche. Für die acht Säulen rund um den vierseitigen Kolossalsockel wurde ein Serpentinit aus der Nähe von Sterzing in Südtirol verwendet.

Alle Figuren sind Bronzeplastiken, einschließlich der auf einem Thron hoch über den Stützen ihres Reichs sitzenden Maria Theresia.

Vor den vier Bogenfeldern des vierseitigen Sockels steht frei ein Repräsentant eines damals wichtigen Bereichs, etwas vorgerückt vor dem im Bogen befindlichen Relief, das sich dem Thema des vor ihm Dargestellten widmet und weitere wichtige Vertreter dieses Bereichs abbildet. Diese vier Themenkreise sind:

- Wissenschaft und Kunst mit dem Standbild von Gerard van Swieten, der zum Naturhistorischen Museum blickt

- Politik und Beratung mit dem Standbild von Wenzel Anton Dominik Graf Kaunitz, der Richtung Hofburg blickt

- Verwaltung und Justizwesen mit dem Standbild von Friedrich Wilhelm Graf Haugwitz, der Richtung Kunsthistorisches Museum blickt

- Militärwesen mit dem Standbild von Joseph Wenzel Fürst Liechtenstein, der Richtung kaiserliche Hofstallungen blickt.

Die Reliefs zeigen in der genannten Reihenfolge

- im Hintergrund die Alte Universität sowie den Numismatiker Eckhel, den Historiker Pray, die Komponisten Gluck, Haydn und Mozart (als Knaben)

- im Hintergrund die Gloriette sowie den Diplomaten Bartenstein, den Finanzminister Starhemberg und den Diplomaten Mercy-Argenteau

- im Hintergrund ein Beratungszimmer in der Hofburg sowie den Präsidenten der ungarischen Hofkammer Grassalkovich, den Gouverneur von Siebenbürgen Brukenthal, die Juristen Riegger, Sonnenfels und Martini

- im Hintergrund die Theresianische Militärakademie sowie den Bán von Kroatien Nádasdy und die Feldherren Hadik und Lacy

Die Feldherren an den vier Ecken sind beginnend rechts von Wenzel Anton Graf Kaunitz und weiter im Uhrzeigersinn Gideon Ernst Freiherr von Laudon (Schreibweise wie am Denkmal), Leopold Graf Daun, Ludwig Andreas Graf Khevenhüller und Otto Ferdinand Graf Abensberg-Traun.

Insgesamt sind auf dem Denkmal sage und schreibe 25 Personen inklusive Maria Theresia abgebildet!

Die Namensgeberin des Denkmals sitzt auf ihren 6 m hohen Thron, rund um den vier weibliche Figuren die Tugenden Weisheit (oberhalb von Laudon), Stärke (oberhalb von Daun), Milde (oberhalb von Khevenhüller) und Gerechtigkeit (oberhalb von Traun) darstellen. Maria Theresia hält in ihrer linken Armbeuge ein Szepter und in der linken Hand die ihr die Thronfolge in den habsburgischen Ländern ermöglichende Pragmatische Sanktion.

In Österreich wird sie sehr häufig als Kaiserin bezeichnet, sie selbst hatte auch nichts gegen diese Benennung einzuwenden, allein Kaiser des Heiligen Römischen Reiches war seit 1745 ihr Gemahl Franz Stephan von Lothringen und Maria Theresia wurde nie zur Kaiserin gekrönt.

Die Betitelung Kaiserin war dennoch nicht verkehrt, führte doch Maria Theresia die Regierungsgeschäfte der Habsburgermonarchie weitgehend allein, während sich ihr Gemahl Kaiser Franz I. Stephan sehr erfolgreich um die Finanzen des Hauses Habsburg-Lothringen kümmerte. Jedenfalls entschieden die Denkmalerrichter, Maria Theresia keine Krone als Kopfschmuck aufzusetzen. In Frage gekommen wäre der Herzogshut als Erzherzogin von Österreich, die ungarische Krone als „König“ von Ungarn oder die böhmische Krone als Königin von Böhmen. Als salomonische Lösung wurde ein neutrales Diadem gewählt, so dass sich niemand im Reich bevorzugt oder benachteiligt fühlen musste.

Was bleibt

Die Tatsache, dass Maria Theresia 16 Kinder zur Welt brachte, ist in Österreich nach wie vor bekannt und hat dazu beigetragen, sie als Landesmutter zu bezeichnen. Sechs ihrer Kinder verstarben noch zu ihren Lebzeiten. Sie blieb mit ihren Bemühungen, ihre Kinder bestmöglich zu verheiraten und dadurch den Einflussbereich der eigenen Dynastie auszuweiten, ganz in der Tradition der habsburgischen Heiratspolitik. Das Motto „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – Kriege mögen andere führen, du glückliches Österreich heirate – ist in die Geschichte nicht nur Österreichs eingegangen. Die von ihr eingefädelte Ehe ihrer jüngsten Tochter Maria Antonia, besser bekannt als Marie-Antoinette, mit dem späteren französischen König Ludwig XVI. endete jedoch tragisch, nämlich 1793 unter der Guillotine. Maria Theresia musste das allerdings nicht mehr erleben.

Trotz dieser Kinderfülle, immerhin war Maria Theresia praktisch 20 Jahre hindurch schwanger, war Maria Theresia sicherlich die prägendste Regentin ihrer Zeit und erste Vertreterin des aufgeklärten Absolutismus. Österreich kennt sie als „Kaiserin“ Maria Theresia, wenngleich ihr Gemahl Franz I. Stephan von Lothringen der Kaiser des Heiligen Römischen Reichs war. Sie war sich ihrer Macht bewusst und füllte die Stellung als Oberhaupt des Hauses Habsburg, nach ihr Habsburg-Lothringen, gewissenhaft und mit Nachdruck aus. Im Gegenzug zur Stilikone „Sisi“ mit wenig Interesse an den Staatsgeschäften hat Maria Theresia tatsächlich regiert und das durchaus erfolgreich.

Sie hat viele Reformen begonnen, die noch heute wirken. Das Militär, das Rechtswesen, die Katastereinführung, Ansätze einer Bauernbefreiung sind Gebiete, denen sich Maria Theresia in ihrem Reformwillen gewidmet hat. So kam es etwa mit der Constitutio Criminalis Theresiana erstmals zu einem einheitlichen, aber nach wie vor in der Tradition der Zeit verhafteten Strafrecht für alle habsburgischen Länder mit Ausnahme von Ungarn.

Am bekanntesten ist zweifellos die allgemeine Schulpflicht, die durch die „Allgemeine Schulordnung für die deutschen Normalen, Haupt- und Trivialschulen in sämtlichen Kayserlichen Königlichen Erbländern“ eingeführt wurde. Übrigens umfasste diese damals auch Mädchen, nicht nur Buben.

Das Schloss Schönbrunn in all seiner heutigen Pracht ist untrennbar mit ihrem Namen verbunden.

Das Wienerlied „Das Reserl von Wien“ erinnert an Maria Theresia als große Kaiserin in den Herzen der Österreicher.

Der Maria-Theresien-Taler wurde 1741 erstmals als Silbermünze geprägt und war bis 1858 gesetzliches Zahlungsmittel im Kaisertum Österreich. Er war bis ins 20. Jahrhundert anerkanntes Zahlungsmittel in Teilen Afrikas und Asiens. Er zeigt Maria Theresia im Brustbild und ist heute ein beliebtes Sammelobjekt.